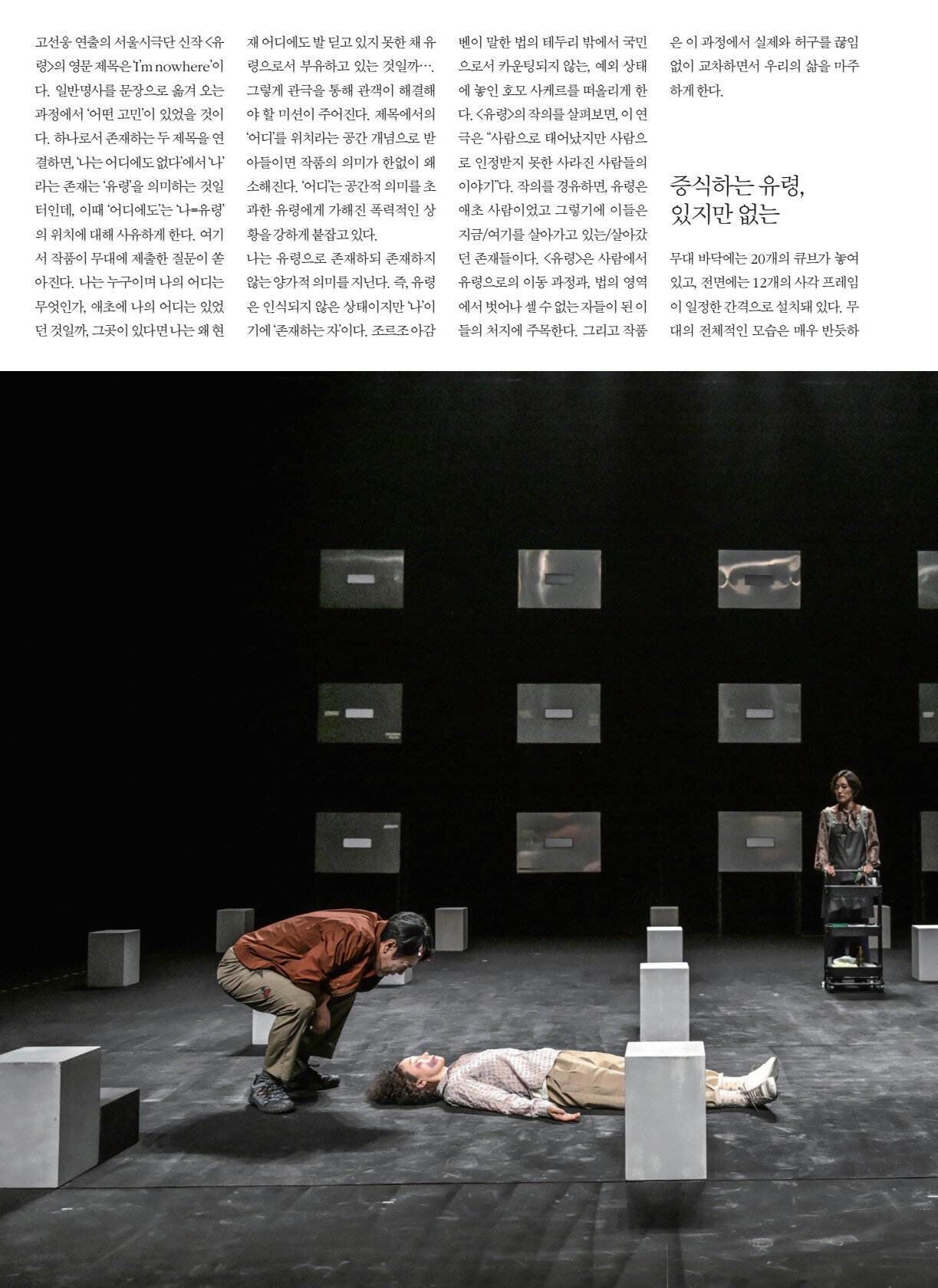

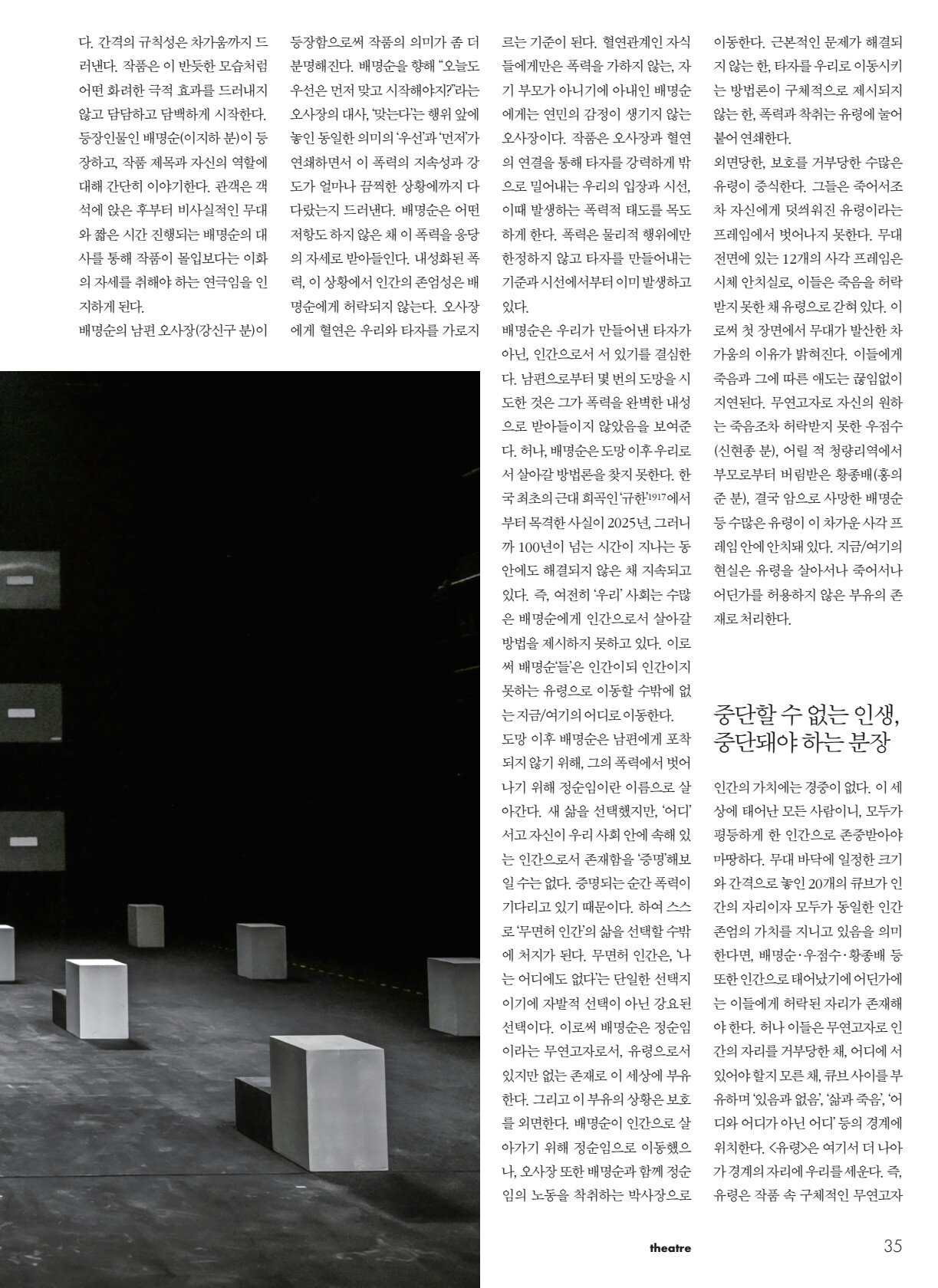

36페이지 내용 : 고선웅 연출의 서울시극단 신작 유 령 의 영문 제목은 ‘I’m nowhere’이 다. 일반명사를 문장으로 옮겨 오는 과정에서 ‘어떤 고민’이 있었을 것이 다. 하나로서 존재하는 두 제목을 연 결하면, ‘나는 어디에도 없다’에서 ‘나’ 라는 존재는 ‘유령’을 의미하는 것일 터인데, 이때 ‘어디에도’는 ‘나=유령’ 의 위치에 대해 사유하게 한다. 여기 서 작품이 무대에 제출한 질문이 쏟 아진다. 나는 누구이며 나의 어디는 무엇인가, 애초에 나의 어디는 있었 던 것일까, 그곳이 있다면 나는 왜 현 재 어디에도 발 딛고 있지 못한 채 유 령으로서 부유하고 있는 것일까…. 그렇게 관극을 통해 관객이 해결해 야 할 미션이 주어진다. 제목에서의 ‘어디’를 위치라는 공간 개념으로 받 아들이면 작품의 의미가 한없이 왜 소해진다. ‘어디’는 공간적 의미를 초 과한 유령에게 가해진 폭력적인 상 황을 강하게 붙잡고 있다. 나는 유령으로 존재하되 존재하지 않는 양가적 의미를 지닌다. 즉, 유령 은 인식되지 않은 상태이지만 ‘나’이 기에 ‘존재하는 자’이다. 조르조 아감 벤이 말한 법의 테두리 밖에서 국민 으로서 카운팅되지 않는, 예외 상태 에 놓인 호모 사케르를 떠올리게 한 다. 유령 의 작의를 살펴보면, 이 연 극은 “사람으로 태어났지만 사람으 로 인정받지 못한 사라진 사람들의 이야기”다. 작의를 경유하면, 유령은 애초 사람이었고 그렇기에 이들은 지금/여기를 살아가고 있는/살아갔 던 존재들이다. 유령 은 사람에서 유령으로의 이동 과정과, 법의 영역 에서 벗어나 셀 수 없는 자들이 된 이 들의 처지에 주목한다. 그리고 작품 은 이 과정에서 실제와 허구를 끊임 없이 교차하면서 우리의 삶을 마주 하게 한다. 증식하는 유령, 있지만 없는 무대 바닥에는 20개의 큐브가 놓여 있고, 전면에는 12개의 사각 프레임 이 일정한 간격으로 설치돼 있다. 무 대의 전체적인 모습은 매우 반듯하 34ARCHIVE

37페이지 내용 : 이동한다. 근본적인 문제가 해결되 지 않는 한, 타자를 우리로 이동시키 는 방법론이 구체적으로 제시되지 않는 한, 폭력과 착취는 유령에 눌어 붙어 연쇄한다. 외면당한, 보호를 거부당한 수많은 유령이 증식한다. 그들은 죽어서조 차 자신에게 덧씌워진 유령이라는 프레임에서 벗어나지 못한다. 무대 전면에 있는 12개의 사각 프레임은 시체 안치실로, 이들은 죽음을 허락 받지 못한 채 유령으로 갇혀 있다. 이 로써 첫 장면에서 무대가 발산한 차 가움의 이유가 밝혀진다. 이들에게 죽음과 그에 따른 애도는 끊임없이 지연된다. 무연고자로 자신의 원하 는 죽음조차 허락받지 못한 우점수 신현종 분 , 어릴 적 청량리역에서 부모로부터 버림받은 황종배 홍의 준 분 , 결국 암으로 사망한 배명순 등 수많은 유령이 이 차가운 사각 프 레임 안에 안치돼 있다. 지금/여기의 현실은 유령을 살아서나 죽어서나 어딘가를 허용하지 않은 부유의 존 재로 처리한다. 중단할 수 없는 인생, 중단돼야 하는 분장 인간의 가치에는 경중이 없다. 이 세 상에 태어난 모든 사람이니, 모두가 평등하게 한 인간으로 존중받아야 마땅하다. 무대 바닥에 일정한 크기 와 간격으로 놓인 20개의 큐브가 인 간의 자리이자 모두가 동일한 인간 존엄의 가치를 지니고 있음을 의미 한다면, 배명순·우점수·황종배 등 또한 인간으로 태어났기에 어딘가에 는 이들에게 허락된 자리가 존재해 야 한다. 허나 이들은 무연고자로 인 간의 자리를 거부당한 채, 어디에 서 있어야 할지 모른 채, 큐브 사이를 부 유하며 ‘있음과 없음’, ‘삶과 죽음’, ‘어 디와 어디가 아닌 어디’ 등의 경계에 위치한다. 유령 은 여기서 더 나아 가 경계의 자리에 우리를 세운다. 즉, 유령은 작품 속 구체적인 무연고자 다. 간격의 규칙성은 차가움까지 드 러낸다. 작품은 이 반듯한 모습처럼 어떤 화려한 극적 효과를 드러내지 않고 담담하고 담백하게 시작한다. 등장인물인 배명순 이지하 분 이 등 장하고, 작품 제목과 자신의 역할에 대해 간단히 이야기한다. 관객은 객 석에 앉은 후부터 비사실적인 무대 와 짧은 시간 진행되는 배명순의 대 사를 통해 작품이 몰입보다는 이화 의 자세를 취해야 하는 연극임을 인 지하게 된다. 배명순의 남편 오사장 강신구 분 이 등장함으로써 작품의 의미가 좀 더 분명해진다. 배명순을 향해 “오늘도 우선은 먼저 맞고 시작해야지?”라는 오사장의 대사, ‘맞는다’는 행위 앞에 놓인 동일한 의미의 ‘우선’과 ‘먼저’가 연쇄하면서 이 폭력의 지속성과 강 도가 얼마나 끔찍한 상황에까지 다 다랐는지 드러낸다. 배명순은 어떤 저항도 하지 않은 채 이 폭력을 응당 의 자세로 받아들인다. 내성화된 폭 력, 이 상황에서 인간의 존엄성은 배 명순에게 허락되지 않는다. 오사장 에게 혈연은 우리와 타자를 가로지 르는 기준이 된다. 혈연관계인 자식 들에게만은 폭력을 가하지 않는, 자 기 부모가 아니기에 아내인 배명순 에게는 연민의 감정이 생기지 않는 오사장이다. 작품은 오사장과 혈연 의 연결을 통해 타자를 강력하게 밖 으로 밀어내는 우리의 입장과 시선, 이때 발생하는 폭력적 태도를 목도 하게 한다. 폭력은 물리적 행위에만 한정하지 않고 타자를 만들어내는 기준과 시선에서부터 이미 발생하고 있다. 배명순은 우리가 만들어낸 타자가 아닌, 인간으로서 서 있기를 결심한 다. 남편으로부터 몇 번의 도망을 시 도한 것은 그가 폭력을 완벽한 내성 으로 받아들이지 않았음을 보여준 다. 허나, 배명순은 도망 이후 우리로 서 살아갈 방법론을 찾지 못한다. 한 국 최초의 근대 희곡인 ‘규한’1917에서 부터 목격한 사실이 2025년, 그러니 까 100년이 넘는 시간이 지나는 동 안에도 해결되지 않은 채 지속되고 있다. 즉, 여전히 ‘우리’ 사회는 수많 은 배명순에게 인간으로서 살아갈 방법을 제시하지 못하고 있다. 이로 써 배명순‘들’은 인간이되 인간이지 못하는 유령으로 이동할 수밖에 없 는 지금/여기의 어디로 이동한다. 도망 이후 배명순은 남편에게 포착 되지 않기 위해, 그의 폭력에서 벗어 나기 위해 정순임이란 이름으로 살 아간다. 새 삶을 선택했지만, ‘어디’ 서고 자신이 우리 사회 안에 속해 있 는 인간으로서 존재함을 ‘증명’해보 일 수는 없다. 증명되는 순간 폭력이 기다리고 있기 때문이다. 하여 스스 로 ‘무면허 인간’의 삶을 선택할 수밖 에 처지가 된다. 무면허 인간은, ‘나 는 어디에도 없다’는 단일한 선택지 이기에 자발적 선택이 아닌 강요된 선택이다. 이로써 배명순은 정순임 이라는 무연고자로서, 유령으로서 있지만 없는 존재로 이 세상에 부유 한다. 그리고 이 부유의 상황은 보호 를 외면한다. 배명순이 인간으로 살 아가기 위해 정순임으로 이동했으 나, 오사장 또한 배명순과 함께 정순 임의 노동을 착취하는 박사장으로 theatre35