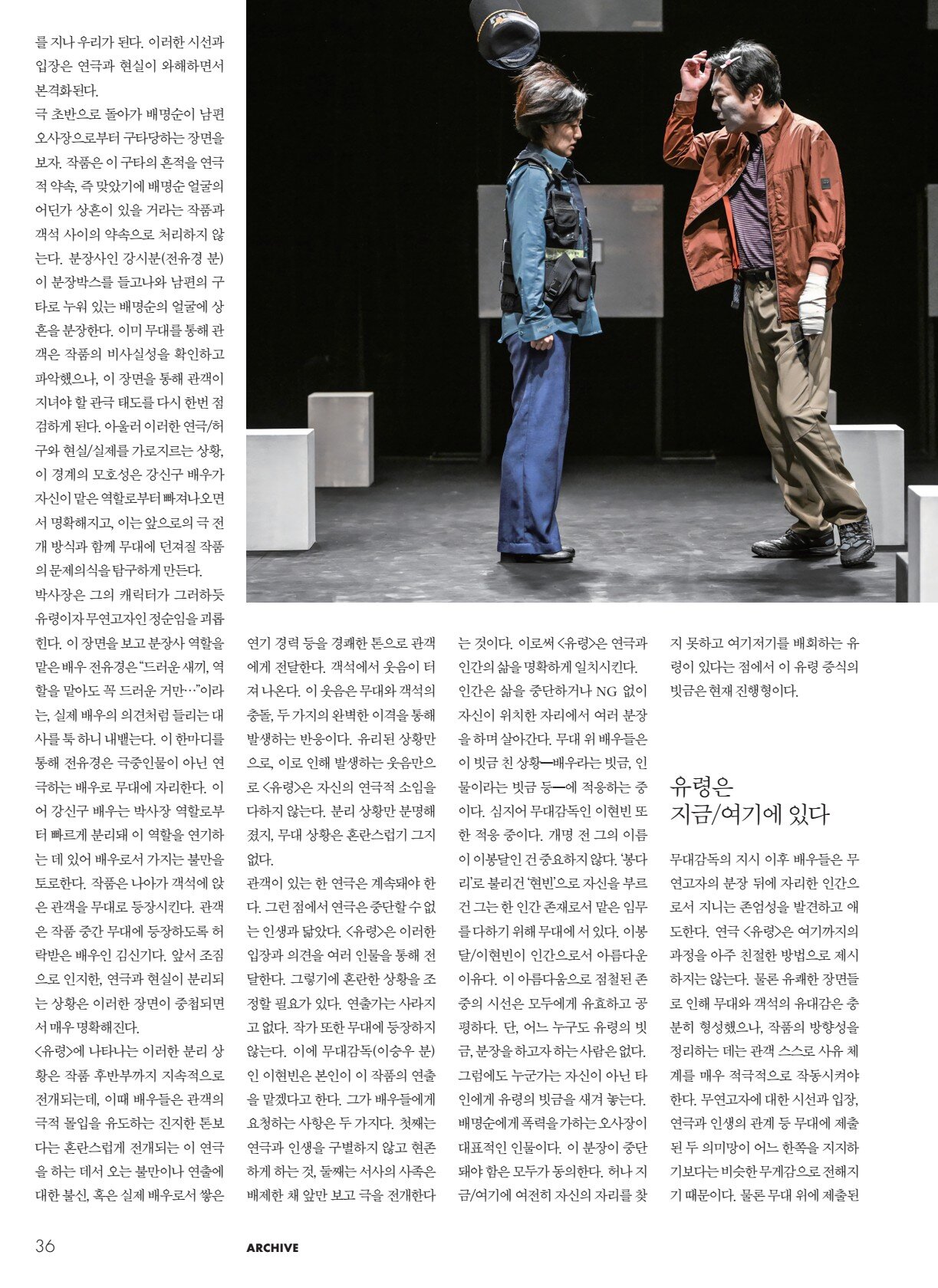

38페이지 내용 : 를 지나 우리가 된다. 이러한 시선과 입장은 연극과 현실이 와해하면서 본격화된다. 극 초반으로 돌아가 배명순이 남편 오사장으로부터 구타당하는 장면을 보자. 작품은 이 구타의 흔적을 연극 적 약속, 즉 맞았기에 배명순 얼굴의 어딘가 상흔이 있을 거라는 작품과 객석 사이의 약속으로 처리하지 않 는다. 분장사인 강시분 전유경 분 이 분장박스를 들고나와 남편의 구 타로 누워 있는 배명순의 얼굴에 상 흔을 분장한다. 이미 무대를 통해 관 객은 작품의 비사실성을 확인하고 파악했으나, 이 장면을 통해 관객이 지녀야 할 관극 태도를 다시 한번 점 검하게 된다. 아울러 이러한 연극/허 구와 현실/실제를 가로지르는 상황, 이 경계의 모호성은 강신구 배우가 자신이 맡은 역할로부터 빠져나오면 서 명확해지고, 이는 앞으로의 극 전 개 방식과 함께 무대에 던져질 작품 의 문제의식을 탐구하게 만든다. 박사장은 그의 캐릭터가 그러하듯 유령이자 무연고자인 정순임을 괴롭 힌다. 이 장면을 보고 분장사 역할을 맡은 배우 전유경은 “드러운 새끼, 역 할을 맡아도 꼭 드러운 거만…”이라 는, 실제 배우의 의견처럼 들리는 대 사를 툭 하니 내뱉는다. 이 한마디를 통해 전유경은 극중인물이 아닌 연 극하는 배우로 무대에 자리한다. 이 어 강신구 배우는 박사장 역할로부 터 빠르게 분리돼 이 역할을 연기하 는 데 있어 배우로서 가지는 불만을 토로한다. 작품은 나아가 객석에 앉 은 관객을 무대로 등장시킨다. 관객 은 작품 중간 무대에 등장하도록 허 락받은 배우인 김신기다. 앞서 조짐 으로 인지한, 연극과 현실이 분리되 는 상황은 이러한 장면이 중첩되면 서 매우 명확해진다. 유령 에 나타나는 이러한 분리 상 황은 작품 후반부까지 지속적으로 전개되는데, 이때 배우들은 관객의 극적 몰입을 유도하는 진지한 톤보 다는 혼란스럽게 전개되는 이 연극 을 하는 데서 오는 불만이나 연출에 대한 불신, 혹은 실제 배우로서 쌓은 연기 경력 등을 경쾌한 톤으로 관객 에게 전달한다. 객석에서 웃음이 터 져 나온다. 이 웃음은 무대와 객석의 충돌, 두 가지의 완벽한 이격을 통해 발생하는 반응이다. 유리된 상황만 으로, 이로 인해 발생하는 웃음만으 로 유령 은 자신의 연극적 소임을 다하지 않는다. 분리 상황만 분명해 졌지, 무대 상황은 혼란스럽기 그지 없다. 관객이 있는 한 연극은 계속돼야 한 다. 그런 점에서 연극은 중단할 수 없 는 인생과 닮았다. 유령 은 이러한 입장과 의견을 여러 인물을 통해 전 달한다. 그렇기에 혼란한 상황을 조 정할 필요가 있다. 연출가는 사라지 고 없다. 작가 또한 무대에 등장하지 않는다. 이에 무대감독 이승우 분 인 이현빈은 본인이 이 작품의 연출 을 맡겠다고 한다. 그가 배우들에게 요청하는 사항은 두 가지다. 첫째는 연극과 인생을 구별하지 않고 현존 하게 하는 것, 둘째는 서사의 사족은 배제한 채 앞만 보고 극을 전개한다 는 것이다. 이로써 유령 은 연극과 인간의 삶을 명확하게 일치시킨다. 인간은 삶을 중단하거나 NG 없이 자신이 위치한 자리에서 여러 분장 을 하며 살아간다. 무대 위 배우들은 이 빗금 친 상황―배우라는 빗금, 인 물이라는 빗금 등―에 적응하는 중 이다. 심지어 무대감독인 이현빈 또 한 적응 중이다. 개명 전 그의 이름 이 이봉달인 건 중요하지 않다. ‘봉다 리’로 불리건 ‘현빈’으로 자신을 부르 건 그는 한 인간 존재로서 맡은 임무 를 다하기 위해 무대에 서 있다. 이봉 달/이현빈이 인간으로서 아름다운 이유다. 이 아름다움으로 점철된 존 중의 시선은 모두에게 유효하고 공 평하다. 단, 어느 누구도 유령의 빗 금, 분장을 하고자 하는 사람은 없다. 그럼에도 누군가는 자신이 아닌 타 인에게 유령의 빗금을 새겨 놓는다. 배명순에게 폭력을 가하는 오사장이 대표적인 인물이다. 이 분장이 중단 돼야 함은 모두가 동의한다. 허나 지 금/여기에 여전히 자신의 자리를 찾 지 못하고 여기저기를 배회하는 유 령이 있다는 점에서 이 유령 증식의 빗금은 현재 진행형이다. 유령은 지금/여기에 있다 무대감독의 지시 이후 배우들은 무 연고자의 분장 뒤에 자리한 인간으 로서 지니는 존엄성을 발견하고 애 도한다. 연극 유령 은 여기까지의 과정을 아주 친절한 방법으로 제시 하지는 않는다. 물론 유쾌한 장면들 로 인해 무대와 객석의 유대감은 충 분히 형성했으나, 작품의 방향성을 정리하는 데는 관객 스스로 사유 체 계를 매우 적극적으로 작동시켜야 한다. 무연고자에 대한 시선과 입장, 연극과 인생의 관계 등 무대에 제출 된 두 의미망이 어느 한쪽을 지지하 기보다는 비슷한 무게감으로 전해지 기 때문이다. 물론 무대 위에 제출된 36ARCHIVE

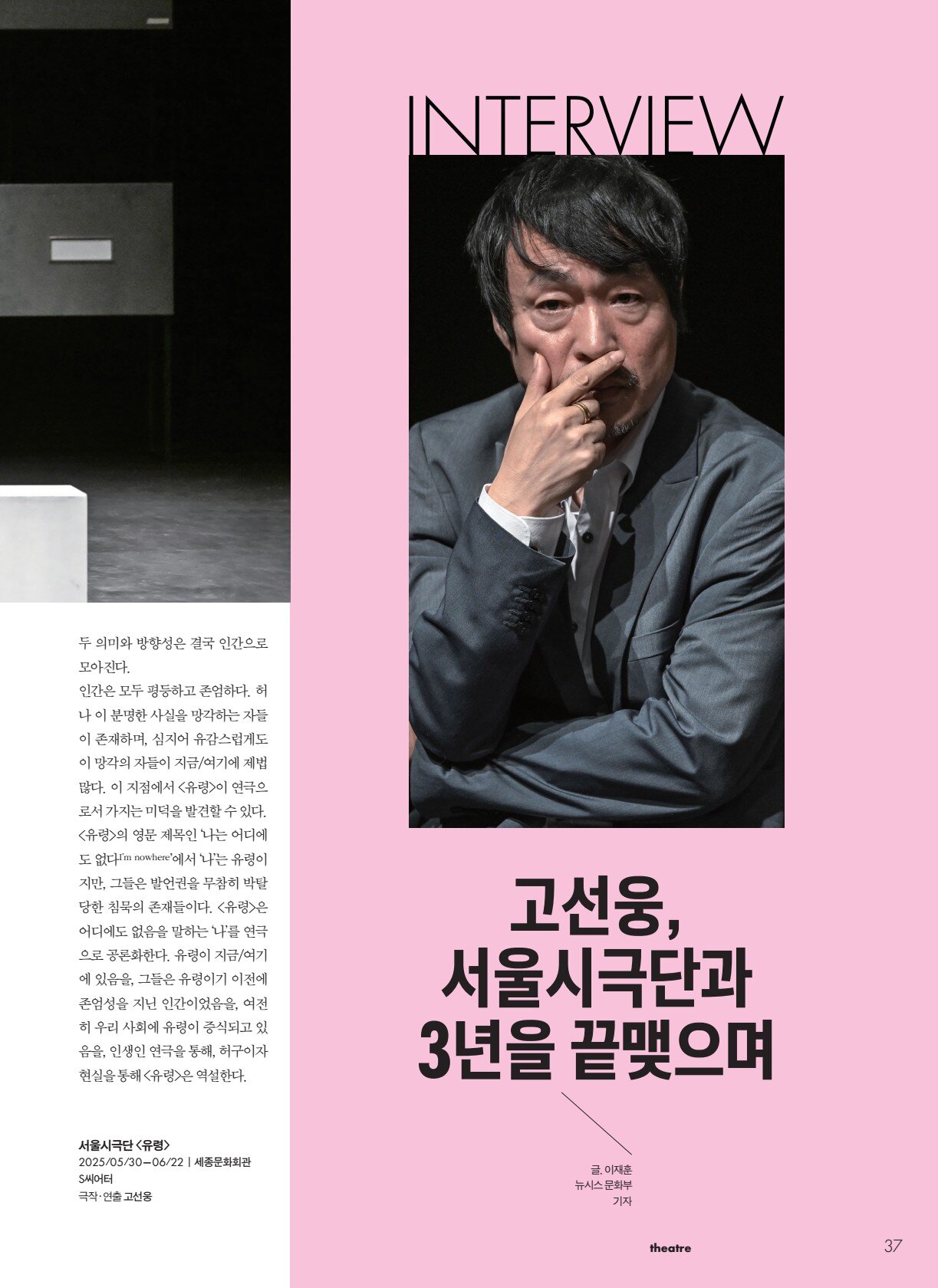

39페이지 내용 : 글. 이재훈 뉴시스 문화부 기자 고선웅, 서울시극단과 3년을 끝맺으며 두 의미와 방향성은 결국 인간으로 모아진다. 인간은 모두 평등하고 존엄하다. 허 나 이 분명한 사실을 망각하는 자들 이 존재하며, 심지어 유감스럽게도 이 망각의 자들이 지금/여기에 제법 많다. 이 지점에서 유령 이 연극으 로서 가지는 미덕을 발견할 수 있다. 유령 의 영문 제목인 ‘나는 어디에 도 없다I’m nowhere’에서 ‘나’는 유령이 지만, 그들은 발언권을 무참히 박탈 당한 침묵의 존재들이다. 유령 은 어디에도 없음을 말하는 ‘나’를 연극 으로 공론화한다. 유령이 지금/여기 에 있음을, 그들은 유령이기 이전에 존엄성을 지닌 인간이었음을, 여전 히 우리 사회에 유령이 증식되고 있 음을, 인생인 연극을 통해, 허구이자 현실을 통해 유령 은 역설한다. 서울시극단 유령 2025 ∕05 ∕30—06 ∕22 | 세종문화회관 S씨어터 극작·연출고선웅 theatre37