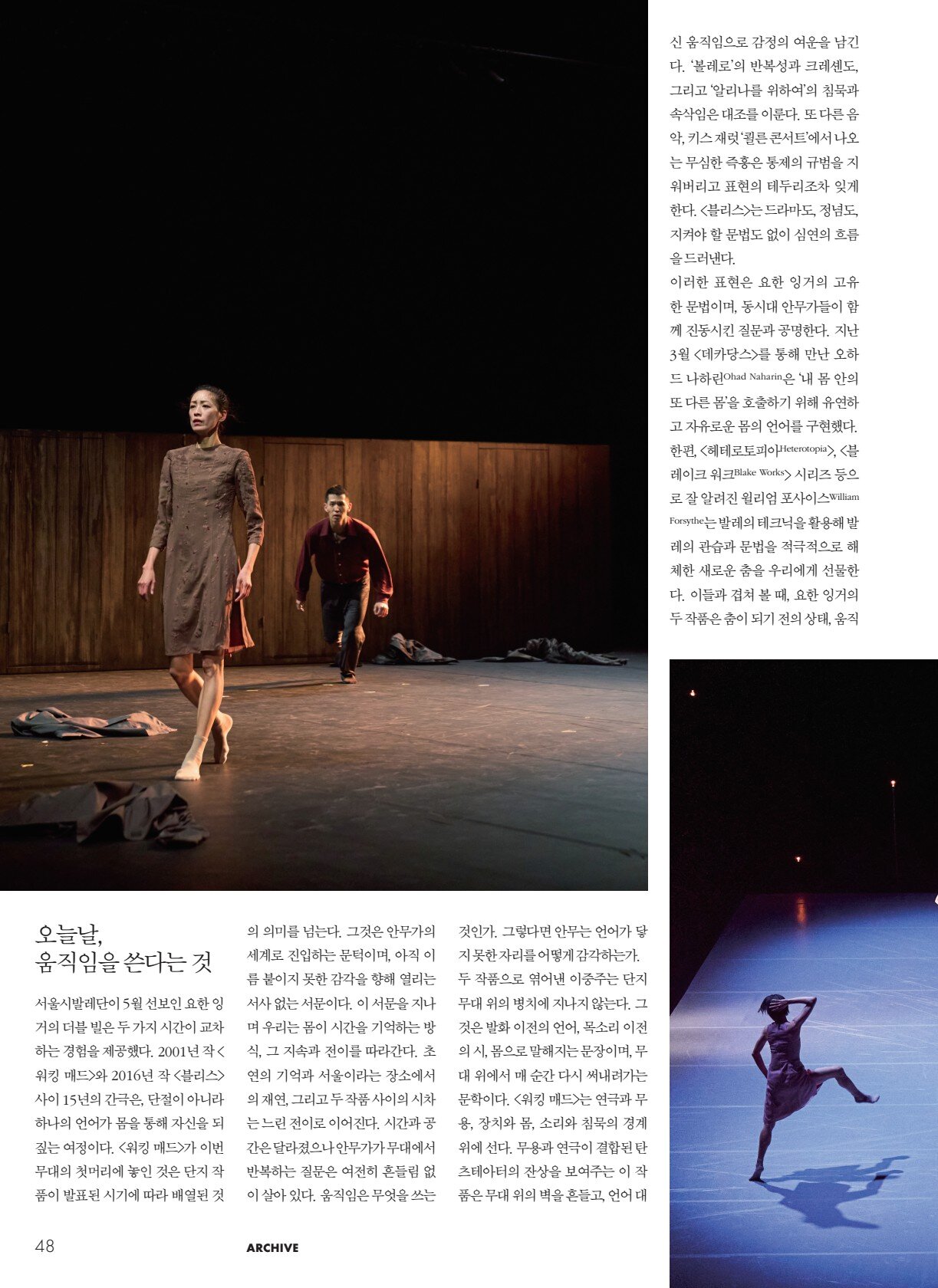

50페이지 내용 : 오늘날, 움직임을 쓴다는 것 서울시발레단이 5월 선보인 요한 잉 거의 더블 빌은 두 가지 시간이 교차 하는 경험을 제공했다. 2001년 작 워킹 매드 와 2016년 작 블리스 사이 15년의 간극은, 단절이 아니라 하나의 언어가 몸을 통해 자신을 되 짚는 여정이다. 워킹 매드 가 이번 무대의 첫머리에 놓인 것은 단지 작 품이 발표된 시기에 따라 배열된 것 의 의미를 넘는다. 그것은 안무가의 세계로 진입하는 문턱이며, 아직 이 름 붙이지 못한 감각을 향해 열리는 서사 없는 서문이다. 이 서문을 지나 며 우리는 몸이 시간을 기억하는 방 식, 그 지속과 전이를 따라간다. 초 연의 기억과 서울이라는 장소에서 의 재연, 그리고 두 작품 사이의 시차 는 느린 전이로 이어진다. 시간과 공 간은 달라졌으나 안무가가 무대에서 반복하는 질문은 여전히 흔들림 없 이 살아 있다. 움직임은 무엇을 쓰는 것인가. 그렇다면 안무는 언어가 닿 지 못한 자리를 어떻게 감각하는가. 두 작품으로 엮어낸 이중주는 단지 무대 위의 병치에 지나지 않는다. 그 것은 발화 이전의 언어, 목소리 이전 의 시, 몸으로 말해지는 문장이며, 무 대 위에서 매 순간 다시 써내려가는 문학이다. 워킹 매드 는 연극과 무 용, 장치와 몸, 소리와 침묵의 경계 위에 선다. 무용과 연극이 결합된 탄 츠테아터의 잔상을 보여주는 이 작 품은 무대 위의 벽을 흔들고, 언어 대 신 움직임으로 감정의 여운을 남긴 다. ‘볼레로’의 반복성과 크레셴도, 그리고 ‘알리나를 위하여’의 침묵과 속삭임은 대조를 이룬다. 또 다른 음 악, 키스 재럿 ‘쾰른 콘서트’에서 나오 는 무심한 즉흥은 통제의 규범을 지 워버리고 표현의 테두리조차 잊게 한다. 블리스 는 드라마도, 정념도, 지켜야 할 문법도 없이 심연의 흐름 을 드러낸다. 이러한 표현은 요한 잉거의 고유 한 문법이며, 동시대 안무가들이 함 께 진동시킨 질문과 공명한다. 지난 3월 데카당스 를 통해 만난 오하 드 나하린Ohad Naharin은 ‘내 몸 안의 또 다른 몸’을 호출하기 위해 유연하 고 자유로운 몸의 언어를 구현했다. 한편, 헤테로토피아Heterotopia , 블 레이크 워크Blake Works 시리즈 등으 로 잘 알려진 윌리엄 포사이스William Forsythe는 발레의 테크닉을 활용해 발 레의 관습과 문법을 적극적으로 해 체한 새로운 춤을 우리에게 선물한 다. 이들과 겹쳐 볼 때, 요한 잉거의 두 작품은 춤이 되기 전의 상태, 움직 48ARCHIVE

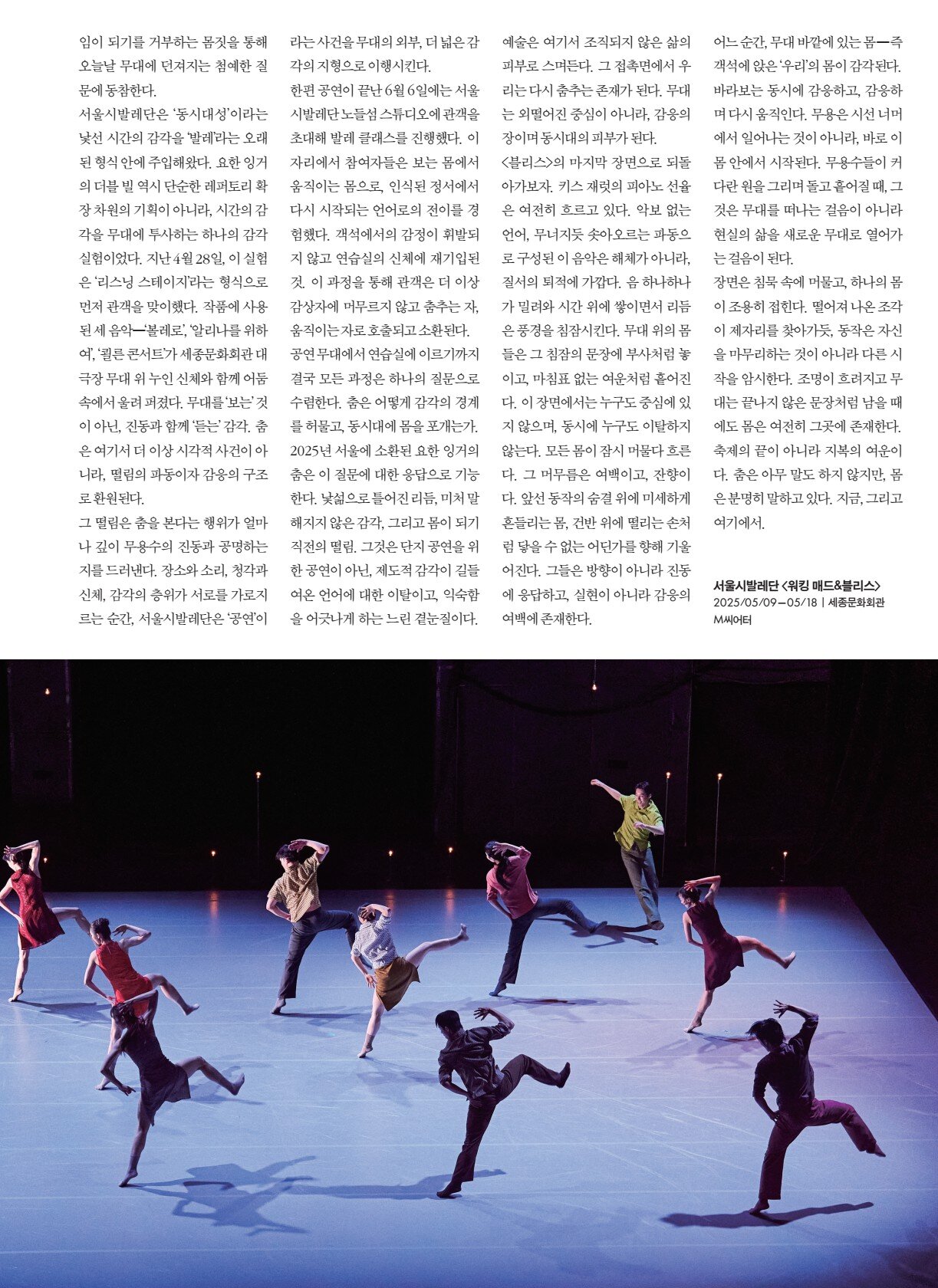

51페이지 내용 : 임이 되기를 거부하는 몸짓을 통해 오늘날 무대에 던져지는 첨예한 질 문에 동참한다. 서울시발레단은 ‘동시대성’이라는 낯선 시간의 감각을 ‘발레’라는 오래 된 형식 안에 주입해왔다. 요한 잉거 의 더블 빌 역시 단순한 레퍼토리 확 장 차원의 기획이 아니라, 시간의 감 각을 무대에 투사하는 하나의 감각 실험이었다. 지난 4월 28일, 이 실험 은 ‘리스닝 스테이지’라는 형식으로 먼저 관객을 맞이했다. 작품에 사용 된 세 음악—‘볼레로’, ‘알리나를 위하 여’, ‘쾰른 콘서트’가 세종문화회관 대 극장 무대 위 누인 신체와 함께 어둠 속에서 울려 퍼졌다. 무대를 ‘보는’ 것 이 아닌, 진동과 함께 ‘듣는’ 감각. 춤 은 여기서 더 이상 시각적 사건이 아 니라, 떨림의 파동이자 감응의 구조 로 환원된다. 그 떨림은 춤을 본다는 행위가 얼마 나 깊이 무용수의 진동과 공명하는 지를 드러낸다. 장소와 소리, 청각과 신체, 감각의 층위가 서로를 가로지 르는 순간, 서울시발레단은 ‘공연’이 라는 사건을 무대의 외부, 더 넓은 감 각의 지형으로 이행시킨다. 한편 공연이 끝난 6월 6일에는 서울 시발레단 노들섬 스튜디오에 관객을 초대해 발레 클래스를 진행했다. 이 자리에서 참여자들은 보는 몸에서 움직이는 몸으로, 인식된 정서에서 다시 시작되는 언어로의 전이를 경 험했다. 객석에서의 감정이 휘발되 지 않고 연습실의 신체에 재기입된 것. 이 과정을 통해 관객은 더 이상 감상자에 머무르지 않고 춤추는 자, 움직이는 자로 호출되고 소환된다. 공연 무대에서 연습실에 이르기까지 결국 모든 과정은 하나의 질문으로 수렴한다. 춤은 어떻게 감각의 경계 를 허물고, 동시대에 몸을 포개는가. 2025년 서울에 소환된 요한 잉거의 춤은 이 질문에 대한 응답으로 기능 한다. 낯섦으로 틀어진 리듬, 미처 말 해지지 않은 감각, 그리고 몸이 되기 직전의 떨림. 그것은 단지 공연을 위 한 공연이 아닌, 제도적 감각이 길들 여온 언어에 대한 이탈이고, 익숙함 을 어긋나게 하는 느린 곁눈질이다. 예술은 여기서 조직되지 않은 삶의 피부로 스며든다. 그 접촉면에서 우 리는 다시 춤추는 존재가 된다. 무대 는 외떨어진 중심이 아니라, 감응의 장이며 동시대의 피부가 된다. 블리스 의 마지막 장면으로 되돌 아가보자. 키스 재럿의 피아노 선율 은 여전히 흐르고 있다. 악보 없는 언어, 무너지듯 솟아오르는 파동으 로 구성된 이 음악은 해체가 아니라, 질서의 퇴적에 가깝다. 음 하나하나 가 밀려와 시간 위에 쌓이면서 리듬 은 풍경을 침잠시킨다. 무대 위의 몸 들은 그 침잠의 문장에 부사처럼 놓 이고, 마침표 없는 여운처럼 흩어진 다. 이 장면에서는 누구도 중심에 있 지 않으며, 동시에 누구도 이탈하지 않는다. 모든 몸이 잠시 머물다 흐른 다. 그 머무름은 여백이고, 잔향이 다. 앞선 동작의 숨결 위에 미세하게 흔들리는 몸, 건반 위에 떨리는 손처 럼 닿을 수 없는 어딘가를 향해 기울 어진다. 그들은 방향이 아니라 진동 에 응답하고, 실현이 아니라 감응의 여백에 존재한다. 어느 순간, 무대 바깥에 있는 몸—즉 객석에 앉은 ‘우리’의 몸이 감각된다. 바라보는 동시에 감응하고, 감응하 며 다시 움직인다. 무용은 시선 너머 에서 일어나는 것이 아니라, 바로 이 몸 안에서 시작된다. 무용수들이 커 다란 원을 그리며 돌고 흩어질 때, 그 것은 무대를 떠나는 걸음이 아니라 현실의 삶을 새로운 무대로 열어가 는 걸음이 된다. 장면은 침묵 속에 머물고, 하나의 몸 이 조용히 접힌다. 떨어져 나온 조각 이 제자리를 찾아가듯, 동작은 자신 을 마무리하는 것이 아니라 다른 시 작을 암시한다. 조명이 흐려지고 무 대는 끝나지 않은 문장처럼 남을 때 에도 몸은 여전히 그곳에 존재한다. 축제의 끝이 아니라 지복의 여운이 다. 춤은 아무 말도 하지 않지만, 몸 은 분명히 말하고 있다. 지금, 그리고 여기에서. 서울시발레단 워킹 매드&블리스 2025 ∕05 ∕09—05 ∕18 | 세종문화회관M씨어터